|

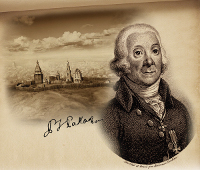

РУБРИКА "СВЕЖО ПРЕДАНИЕ"Уфа в описании академика Палласа

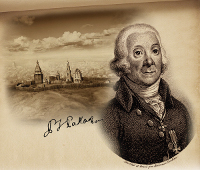

Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных. Конечно, отец был рад успеху сына, но все же настаивал на продолжении врачебной деятельности, полагая, что на медицинской стезе ему будет способствовать наибольший успех. С этой целью он пожелал, чтобы Петр поехал в Англию, где можно было познакомиться с работой госпиталей и больниц и перенять их опыт. Однако молодого исследователя интересовали не врачи, а ученые-натуралисты и их коллекции. В 1763 году по разрешению родителей отправился в Гаагу на три года. В Голландии в 1763 году ученый был избран членом Лондонского королевского общества и Римской академии естествоиспытателей. Благодаря новаторским работам в области зоологии, быстро стал известен в среде европейских биологов. Позже его новую систему классификации животных высоко оценивал Жорж Кювье. Впоследствии с утверждением идеи эволюции в биологии данная схема стала основой систематики. Отец понимал, что сын увлечен естественными науками, однако настойчиво стремился сделать из сына врача. Вместе с тем, не дождавшись вакансии лекаря, решает отпустить его в Голландию, где Петру-Симону обещали небольшой контракт исследователя. Из Голландии П.С. Паллас планировал совершить путешествия в Южную Африку и Южную и Юго-Восточную Азию, но по настоянию отца не осуществил эти планы. Отец по-прежнему настаивает, чтобы он занимался медицинской практикой. Нужно иметь постоянный кусок хлеба, тем более, что сын недавно женился и теперь следует думать не только о себе. Наука не приносит больших доходов, даже изданные и признанные всеми книги не дают достаточных средств. Что делать? В 26 лет расстаться с наукой, которой ты предан, с мечтами о путешествиях, исследованиях, стать заурядным, пусть даже хорошим, врачом? В конце 1766 года Паллас получает приглашение Петербургской Академии наук. Он знал, что в России - во многом загадочной стране, проводились различные экспедиции, в которых принимали участие и иностранные исследователи, но все же морально не был готов к поездке, хотя учитывая его не совсем определенное положение, материальные трудности и те условия, на которых основывалось приглашение, казалось бы следует немедленно ответить согласием. Однако Паллас не торопился. Он поблагодарил Академию наук и профессора Людвига из Лейпцига, рекомендовавшего его, но «по семейным обстоятельствам» приехать отказался. Паллас совершенно не знал этой страны. Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных. Конечно, отец был рад успеху сына, но все же настаивал на продолжении врачебной деятельности, полагая, что на медицинской стезе ему будет способствовать наибольший успех. С этой целью он пожелал, чтобы Петр поехал в Англию, где можно было познакомиться с работой госпиталей и больниц и перенять их опыт. Однако молодого исследователя интересовали не врачи, а ученые-натуралисты и их коллекции. В 1763 году по разрешению родителей отправился в Гаагу на три года. В Голландии в 1763 году ученый был избран членом Лондонского королевского общества и Римской академии естествоиспытателей. Благодаря новаторским работам в области зоологии, быстро стал известен в среде европейских биологов. Позже его новую систему классификации животных высоко оценивал Жорж Кювье. Впоследствии с утверждением идеи эволюции в биологии данная схема стала основой систематики. Отец понимал, что сын увлечен естественными науками, однако настойчиво стремился сделать из сына врача. Вместе с тем, не дождавшись вакансии лекаря, решает отпустить его в Голландию, где Петру-Симону обещали небольшой контракт исследователя. Из Голландии П.С. Паллас планировал совершить путешествия в Южную Африку и Южную и Юго-Восточную Азию, но по настоянию отца не осуществил эти планы. Отец по-прежнему настаивает, чтобы он занимался медицинской практикой. Нужно иметь постоянный кусок хлеба, тем более, что сын недавно женился и теперь следует думать не только о себе. Наука не приносит больших доходов, даже изданные и признанные всеми книги не дают достаточных средств. Что делать? В 26 лет расстаться с наукой, которой ты предан, с мечтами о путешествиях, исследованиях, стать заурядным, пусть даже хорошим, врачом? В конце 1766 года Паллас получает приглашение Петербургской Академии наук. Он знал, что в России - во многом загадочной стране, проводились различные экспедиции, в которых принимали участие и иностранные исследователи, но все же морально не был готов к поездке, хотя учитывая его не совсем определенное положение, материальные трудности и те условия, на которых основывалось приглашение, казалось бы следует немедленно ответить согласием. Однако Паллас не торопился. Он поблагодарил Академию наук и профессора Людвига из Лейпцига, рекомендовавшего его, но «по семейным обстоятельствам» приехать отказался. Паллас совершенно не знал этой страны.

Мнения о России были различные. Непременный секретарь Берлинской академии наук Формей отзывался о ней как о стране дикарей, «где настоящий ученый может только загубить свой талант». Окончательные колебания Палласа отпали, когда весной 1767 года в Берлине он встретился с Самуилом Готлибом Гмелиным, профессором ботаники, также получившим приглашение принять участие в экспедициях по изучению России. Племянник известного путешественника Иоганна-Георга Гмелина - академика Петербургской академии наук, участника Камчатской экспедиции Беринга-Чиркова, он, несмотря на молодость (ему едва исполнился 21 год) без колебаний принял предложение. К слову сказать, молодому Гмелину в России не повезло. В ходе кавказской экспедиции 1772 года он был взят в заложники около Дербента хайтыцким ханом Усмеем в расчете получить за него выкуп от Екатерины II. От болезней и тяжести заключения Гмелин скончался в 1774 году в селе Ахмедкент в возрасте 30 лет. К Палласу судьба была более благосклонна. 22 апреля 1767 года Петр-Симон послал в Петербургскую Академию наук письмо, в котором сообщал, что готов принять «место» профессора естественной истории и выехать в Россию в начале июля». Встретили его очень приветливо, отвели квартиру в доме, где жили профессора и служащие Академии наук, а уже через неделю был подписан официальный контракт, в котором значилось следующее: «Приехавший сюда июля 30 дня господин доктор Паллас выписан ординарным членом и профессором натуральной истории в Императорскую Академию наук на следующих кондициях с жалованием в 800 рублей в год. В то время эта сумма составляла годовой оклад полковника русской армии.

В России Петра-Симона стали величать Петром Семеновичем. Следует отметить, что российское правительство предложило контракт признанному в Европе естествоиспытателю отнюдь не из стремления поднять престиж своей академии. Практичная Екатерина II активно интересовалась устройством и богатствами своей империи, и идея комплексного исследования страны с целью узнать ее геологические, минералогические, животные и растительные ресурсы, а также выявить исторические, социально-экономические и этнографические особенности отдельных ее регионов возникла у императрицы после завершения собственного путешествия по Волге от Твери до Симбирска в 1767 году. Физическая академическая экспедиция состояла из пяти небольших отрядов - трех в Оренбургскую губернию и двух в Астраханскую. Подготовка к экспедиции заняла год: только в июне 1768 года. Паллас должен был возглавить основной отряд Оренбургской экспедиции, которая планировалась с 21 июня 1768 года по 30 июня 1774 года. В целом естественно-научные экспедиции екатерининского периода охватили обширную территорию России - от Баренцева моря на севере и до Черного (Северный Кавказ и Крым) и Каспийского (до границ с Персией) морей на юге и от Балтийского моря (Рига) на западе до Забайкалья (до границ с Китаем) на востоке.

В ходе исследования Оренбургской губернии Паллас много времени проводил в башкирских кочевьях. Осенью 1769 года он сделал первые в истории описания их жилищ, праздников и некоторых врачебных обрядов. Вместе с тем погода день ото дня ухудшалась, Паллас торопился в Уфу, где намеревался провести зиму, но по пути все же заехал «в принадлежащую к Воскресенскому заводу хорошо построенную и укрепленную деревню Осиновку, жители которой должны рубить лес, жечь уголья и другие исправлять заводские работы». Далее отряд опять переправляется через Белую у деревни Бишказак и 30 сентября прибывает в «татарскую деревню Стерлитамак», где уже находился обоз, отправленный Палласом из Бугулшанской слободы. 2 октября 1769 года экспедиция была уже в Уфе. Паллас рассчитывал произвести обработку собранных материалов, осмотреть город и его окрестности, а как только позволят весенние погодные условия двинуться дальше. Как и Петр Иванович Рычков в 1762 году в «Топографии Оренбургской губернии», он показывает Уфу. Однако его описание города особенно в бытовом отношении полнее, нежели заметка Рычкова. Вероятно, в связи с затянувшейся зимой, неустойчивой погодой и, следовательно, возможной задержкой выезда экспедиции, что, безусловно, раздражало Палласа, старавшегося как можно скорее двинуться в путь, ученый дал не очень привлекательную и не всегда достаточно объективную характеристику Уфы. Но поскольку описание города и его окрестностей, сделанное Палласом, является наиболее полным по сравнению с другими исследователями XVIII века, в том числе и П. И. Рычковым, то, думается, следует подробнее ознакомиться с записями его дневника.

«...Признаться, должно, что я нигде бесплоднейшего и скучнейшего не мог избрать зимования, как в сем городе... Кроме досадных препятствий всуе обративших мою надежду препроводить в сем месте зиму с пользою по крайней мере для испытания в звересловии (зоологии), причиною бесспорно моего в сем городе скучного пребывания были так же худое и нездоровое положение оного, неприятная сего году зима и безмерно долго продолжавшаяся водополь (половодье), что все меня до мая месяца почти заключенным быть принуждало.

Уфа есть место худо выстроенное и немало уже в упалость пришедшее, коего положение дурнее быть не могло, если бы при заложении сего города не имели важных к тому поводов в рассуждении безопасности противу башкирских и других набегов. От шести до семи сот беспорядочно рассеянные жилища на правом берегу реки Белой окружают обширную ямину, коя, как кажется, отчасти кривизнами реки, а отчасти совместно с околичных холм в бегущими от снежной и дождевой воды струями мал по малу произведена. Сии же самые вешние воды вырыли в высоком и крутом береге реки Белой глубокие, больше или меньше распространившиеся овраги, которые за несколько лет пред сим немаловажным землепадением еще увеличились и повсечастно размножаются. Различные таковые в земле буераки, глубокие и пространные рытвины, из которых в одной летом небольшой течет ручей Сутолока именуемой, вливающейся в Белую, пресекают сей на отлогом косогоре выстроенный город; из оных одни вверху, а другие внизу находящиеся немало сему месту способствуют к безопасности, которая уже и без того миролюбивыми башкирцев мыслями, распространением и укрепленном государственных рубежей довольно предохранена.

Сие то причиною, что прежде бывшие около Уфы укрепления по большей части завалились, а от той палисадом укрепленной линии, которая на шесть верст от города между Уфой и Белой, в шести или семи верстах своими луками сближающимися, поперек через уезд была протянута, и во время неспокойствий градские поля и нужные для скота кормовые места защищала, уже и следов почти не видно, кроме некоторых остатков от деревянных караульных башен.

Таковое положение города, шесть по разным местам оного лежащих церквей, а особливо с прочими главнейшими зданиями, на самом высшем в городе пластинником окружном угорье, тут же ниже ручья Сутолоки стоящая каменная соборная церковь, дают городу вид довольно приятный и гораздо прекраснейший, нежели каков он есть в самом деле. Но проживший в оном несколько времени найдет вскоре оного неудобства, а паче весною или во время дождливой погоды, которая землю размягчив, улицы и дороги от грязи делает вовсе непроходимыми. Испорченные жителей нравы, пребывание в оном еще неприятнейшим делают. Ибо исключив первейших людей к канцелярии и учрежденным здесь рудокопных и плавильных оренбургских заводов правлением принадлежащих, остается мало в городе жителей благонравных и зажиточных, понеже место сие ни порядочной торговли, ни хороших рукодельниц не имеет, кроме кожевников, которые для выделывания юфт несколько одною лошадью работающих дубильных мельниц выстроили, почти и самых нужнейших ремесленников сыскать трудно.

Жители сего города только тем и кормятся, что ездят за самыми простейшими товарами в Казань, и оные приезжающим в Уфу для торговли или по тяжебным делам башкирцам весьма дорогою перепродают ценою. Но со всем тем они столь мало о поправлении своего состояния стараются, что немаловажный промысел, который бы они из собственного своего уезда медом и воском иметь могли, чем башкирцы изобилуют; отчасти же пушным товаром, в числе коего славные уфимские куницы и по Уралу многочисленные медведи немалую часть оного составляют; а отчасти лошадьми и другим скотом прилежные казанские татары по башкирским жительствам прибыточно торгующие совсем в свою только обратили пользу. Сие нерадение тем больше сожительство, что Уфа в рассуждении своего положения сборищем всех Оренбургской губернии произведений, весьма умножиться могущих, быть бы могла, если бы в таковом городе обитали люди к торговле склоннейшие. Ибо и самые большие купеческие суда тут же ниже Уфы по реке Белой, где немалая река Дюма (Дема) с оною соединяется, без всякого затруднения удобный ход иметь могли б, через что перевоз водою по Каме и Волге во все внутренние государства части, и до самых морских пристаней весьма бы легким и спокойным сделался. Таковым вод совокуплением которое Белая соединяясь с другими и Уральских гор проистекающими реками составляет, уже и теперь с великою для обществ, выгодою облегчается не только в рассуждении важного промысла и перевоза илецкой каменной соли, которую прежде сего только при речке Ашкадаре сваливали и брали, а ныне и при Уфе такое ж сделали учреждение, но так же и в рассуждении отвоза железа, которое с заводов при Белой, Уфе, Симе, Юрюзене и Аю грузят на суда.

При первом вскрытии рек видно множество судов, которые на вышеупомянутых реках для свозу строются, во время высокой воды отваливают, и, к Уфе пристав, свой бег в Каму направляют... Земля около Уфы, как уже упомянуто, возвышенная становится мало помалу гористою и покрыта в некотором расстоянии от города разным мелким черным лесом, который по реке Уфе далее простирается. Противолежащий берег реки Белой зарос поблизости весь таким же лесом и так низок, что на несколько верст весною его вода понимает (затопляет). Далее лес прерывается открытыми степями и пригорками, которые для лучшего произрастания травы по окончании зимы выжигают... Хотя нынешняя зима и не имела жестоких морозов, однако ж была весьма неприятна по причине пасмурной погоды и ветров. По выпавшем еще в сентябре снеге последовала в октябре настоящая зима. Наисильнейший мороз был в последней половине ноября, а с 23 числа оного месяца поднялись ужасные ветры, которые многих по оренбургским степям ехавших жизни лишили. Сия непогода продолжалась почти беспрерывно во весь декабрь месяц, но с меньшею стужею, и по большей части ветер дул с северо-запада. В январе было умеренно, а в феврале весьма тихо. Но март окончил зиму продолжавшимся почти до половины сильным морозом и глубоко повсюду выпавшим снегом, который после главною причиною был великой водополи.

После того стало таять, и от изрядной погоды, наставшей в апреле, река Белая прошла еще 9 числа, а в следующий день и совсем очистилась. Потом немедленно выступившая вода из берегов начала ровные места покрывать. Всякий ездил тогда на лодках на происшедшие от наводнения острова и ловили зайцев, коих здесь великое множество, и кои уже тогда сереть начали... Яблони растущие в садах около Уфы распустились апреля 26 и начали цвести в начале мая, а немного ранее стала распускаться дикая черемуха и рябина, но гораздо позднее и мало помалу распускался клен, орешник, калина, липа и дуб, которые составляют смешенный лес около Уфы...

Первого мая был гром, а третьего начала в реке вода убывать. Восьмого и девятого при холодном северо-восточном ветре выпал снег, а потом последовали ветры и буря. Теперь мог я надеяться, что предпринятая мною поездка через Уральские горы в Исетскую провинцию не будет иметь остановки от прибылой воды в реках. Я послал наперед туда 10 числа солдата с приказанием чинить дороги и делать мосты и выехал из Уфы 16 мая при сильном северо-западном ветре и облачном небе, причем попеременно шел град и снег, а наконец ветер пополудни утих». Путь лежал к находившемуся в 15 верстах вверх по реке Уфе селу Богородскому. Отряд двигался с большим трудом. Дороги, размытые дождями и паводком, были очень тяжелыми. В нескольких верстах от Уфы находился воронкообразный провал, который жители называли «бездонной ямою». Во время падежа рогатого скота, бывшего в 1767 году, туда бросали павших животных. В результате возле ямы стало собираться множество бешеных собак, «которые оные места приводили в великую опасность, так что должно было оных истреблять целою командою вооруженных людей».

Все это удручающее и пространное описание Уфы Палласом вполне можно свести к нескольким основным наблюдениям: овраги, скученные ветхие строения, непролазная грязь, великие снегопады, бесконечное половодье, упадок ремесел, скудная торговля, бешеные собаки, а главное - бедность и дурные нравы горожан. Для сравнения обратимся к описанию Палласом Самары, в которой академик побывал в марте-апреле 1769 года. Дневниковые записи, касающиеся ее расположения, здешних ремесел и жителей написаны в значительно более благожелательном тоне. При этом автор отмечает, что особых достижений в промышленности Самары не наблюдается. Паллас указывает, что здесь имеется незначительное кожевенное предприятие (в Уфе их было несколько) по производству юфти (сказывается близость кочевников), а также шелковая мануфактура. Как и в Уфе, жители Самары ведут небольшую торговлю скотом, кожами, а также рыбой и икрой. Прожив в Самаре полтора весенних месяца, Паллас никакого падения нравов местных жителей не обнаружил.

Был ли объективен он в своих описаниях Уфы? Историки науки, такие, например, как Н.А. Северцов, отмечают, что по уровню научной точности и положительности Паллас намного опережал свое время. Однако в науке существует единственный критерий истинности - опыт. Через 4 года «благонравие» жителей Уфы и Самары подверглось суровому испытанию во время Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева.

В Самаре городская беднота, посадские люди и казачество, имевшее торговые и родственные связи с бунтующими, симпатизировали повстанцам и не желали помогать правительственным войскам. 12 декабря 1773 года магистрат отказался предоставить коменданту Самары Балахонцеву 60 вооруженных человек для защиты города в случае нападения повстанцев. Пугачевцы к концу декабря взяли под контроль практически все территории, прилегавшие к Самаре. На их сторону переходили казаки, гарнизонные войска. Интересно, что сам Пугачев не собирался брать Самару. Более того, отряду Ильи Арапова, пугачевского атамана, был дан приказ двигаться на север в сторону Казанской губернии, откуда приближались карательные войска правительства. Однако гонцы из находящегося рядом с Самарой Алексеевска сообщили Арапову, что город готов перейти на сторону бунтовщиков, и гарнизон в нем слабый. Утром 24 декабря, желая проверить готовность самарцев к обороне города, власти забили в колокола, извещая о тревоге. Но горожане явились на зов без оружия. Собравшись на валу, они смотрели в степные дали в ожидании пугачевцев. У повстанцев было всего двести человек и две пушки. Но комендант так перепугался, что в шестом часу утра 25 декабря, не сообщив жителям и остаткам гарнизона, прихватил команду волжских казаков, нескольких солдат и бежал из города. Горожане встречали вооруженных казаков и крестьян с калачами, а священники, оставив службу, с поднятыми крестами и образами выходили на улицу и присоединялись к шествию под духовные песнопения и перезвон колоколов.

Совершенно иная картина складывается в осажденной Уфе. Несмотря на то, что в городе, как и в Самаре, оставалась всего одна рота солдат-инвалидов и две сотни казаков, жители приняли решение отстоять город. Была создана дружина, состоявшая из 150 человек молодых купцов и мещан. Возглавил ее купец Иван Игнатьевич Дюков, в ходе осады и неоднократных вылазок проявивший не только личную храбрость, но и удивительное для торгового человека знание военной тактики.

Как отмечается в записках уфимского жителя (участника обороны) общее число повстанцев, осаждавших Уфу, приближалось к 20000. Уфимцы с честью выдержали голод, полугодовую осаду и три штурма без какой-либо помощи извне.

Булат АЗНАБАЕВ |

|

|

Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных. Конечно, отец был рад успеху сына, но все же настаивал на продолжении врачебной деятельности, полагая, что на медицинской стезе ему будет способствовать наибольший успех. С этой целью он пожелал, чтобы Петр поехал в Англию, где можно было познакомиться с работой госпиталей и больниц и перенять их опыт. Однако молодого исследователя интересовали не врачи, а ученые-натуралисты и их коллекции. В 1763 году по разрешению родителей отправился в Гаагу на три года. В Голландии в 1763 году ученый был избран членом Лондонского королевского общества и Римской академии естествоиспытателей. Благодаря новаторским работам в области зоологии, быстро стал известен в среде европейских биологов. Позже его новую систему классификации животных высоко оценивал Жорж Кювье. Впоследствии с утверждением идеи эволюции в биологии данная схема стала основой систематики. Отец понимал, что сын увлечен естественными науками, однако настойчиво стремился сделать из сына врача. Вместе с тем, не дождавшись вакансии лекаря, решает отпустить его в Голландию, где Петру-Симону обещали небольшой контракт исследователя. Из Голландии П.С. Паллас планировал совершить путешествия в Южную Африку и Южную и Юго-Восточную Азию, но по настоянию отца не осуществил эти планы. Отец по-прежнему настаивает, чтобы он занимался медицинской практикой. Нужно иметь постоянный кусок хлеба, тем более, что сын недавно женился и теперь следует думать не только о себе. Наука не приносит больших доходов, даже изданные и признанные всеми книги не дают достаточных средств. Что делать? В 26 лет расстаться с наукой, которой ты предан, с мечтами о путешествиях, исследованиях, стать заурядным, пусть даже хорошим, врачом? В конце 1766 года Паллас получает приглашение Петербургской Академии наук. Он знал, что в России - во многом загадочной стране, проводились различные экспедиции, в которых принимали участие и иностранные исследователи, но все же морально не был готов к поездке, хотя учитывая его не совсем определенное положение, материальные трудности и те условия, на которых основывалось приглашение, казалось бы следует немедленно ответить согласием. Однако Паллас не торопился. Он поблагодарил Академию наук и профессора Людвига из Лейпцига, рекомендовавшего его, но «по семейным обстоятельствам» приехать отказался. Паллас совершенно не знал этой страны.

Петр-Симон Паллас родился в Берлине 22 сентября 1741 года в семье профессора Берлинской медицинской академии. Отец его родом из прусского города Иоганнисбурга в свое время учился в в Париже, затем был полковым хирургом и анатомом. Следуя господствующей в образовании того времени методе, главное внимание уделял изучению сыном иностранных языков. Приходящие в дом гувернеры обучали юного Петра английскому, французскому, латинскому и греческому. Последние два были необходимы для получения университетского образования. С 14 лет юноша начал посещать лекции в Медико-хирургической коллегии в Берлине, где изучал анатомию, физиологию, акушерство, хирургию и наряду с ними ботанику и зоологию. В 1758-1760 годах продолжил учебу в университете Галле и Геттингенском университете, закончив там годичные курсы по педагогике, философии, горному делу, зоологии, ботанике (по системе Карла Линнея), сельскому хозяйству, математике и физике. В 1760 году перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил докторскую диссертацию по медицине о кишечных глистах человека и некоторых животных. Конечно, отец был рад успеху сына, но все же настаивал на продолжении врачебной деятельности, полагая, что на медицинской стезе ему будет способствовать наибольший успех. С этой целью он пожелал, чтобы Петр поехал в Англию, где можно было познакомиться с работой госпиталей и больниц и перенять их опыт. Однако молодого исследователя интересовали не врачи, а ученые-натуралисты и их коллекции. В 1763 году по разрешению родителей отправился в Гаагу на три года. В Голландии в 1763 году ученый был избран членом Лондонского королевского общества и Римской академии естествоиспытателей. Благодаря новаторским работам в области зоологии, быстро стал известен в среде европейских биологов. Позже его новую систему классификации животных высоко оценивал Жорж Кювье. Впоследствии с утверждением идеи эволюции в биологии данная схема стала основой систематики. Отец понимал, что сын увлечен естественными науками, однако настойчиво стремился сделать из сына врача. Вместе с тем, не дождавшись вакансии лекаря, решает отпустить его в Голландию, где Петру-Симону обещали небольшой контракт исследователя. Из Голландии П.С. Паллас планировал совершить путешествия в Южную Африку и Южную и Юго-Восточную Азию, но по настоянию отца не осуществил эти планы. Отец по-прежнему настаивает, чтобы он занимался медицинской практикой. Нужно иметь постоянный кусок хлеба, тем более, что сын недавно женился и теперь следует думать не только о себе. Наука не приносит больших доходов, даже изданные и признанные всеми книги не дают достаточных средств. Что делать? В 26 лет расстаться с наукой, которой ты предан, с мечтами о путешествиях, исследованиях, стать заурядным, пусть даже хорошим, врачом? В конце 1766 года Паллас получает приглашение Петербургской Академии наук. Он знал, что в России - во многом загадочной стране, проводились различные экспедиции, в которых принимали участие и иностранные исследователи, но все же морально не был готов к поездке, хотя учитывая его не совсем определенное положение, материальные трудности и те условия, на которых основывалось приглашение, казалось бы следует немедленно ответить согласием. Однако Паллас не торопился. Он поблагодарил Академию наук и профессора Людвига из Лейпцига, рекомендовавшего его, но «по семейным обстоятельствам» приехать отказался. Паллас совершенно не знал этой страны.