|

|

|

|

|

|

Учитель музыки (Окончание)

Летом 18-го

Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.

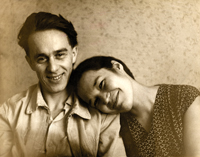

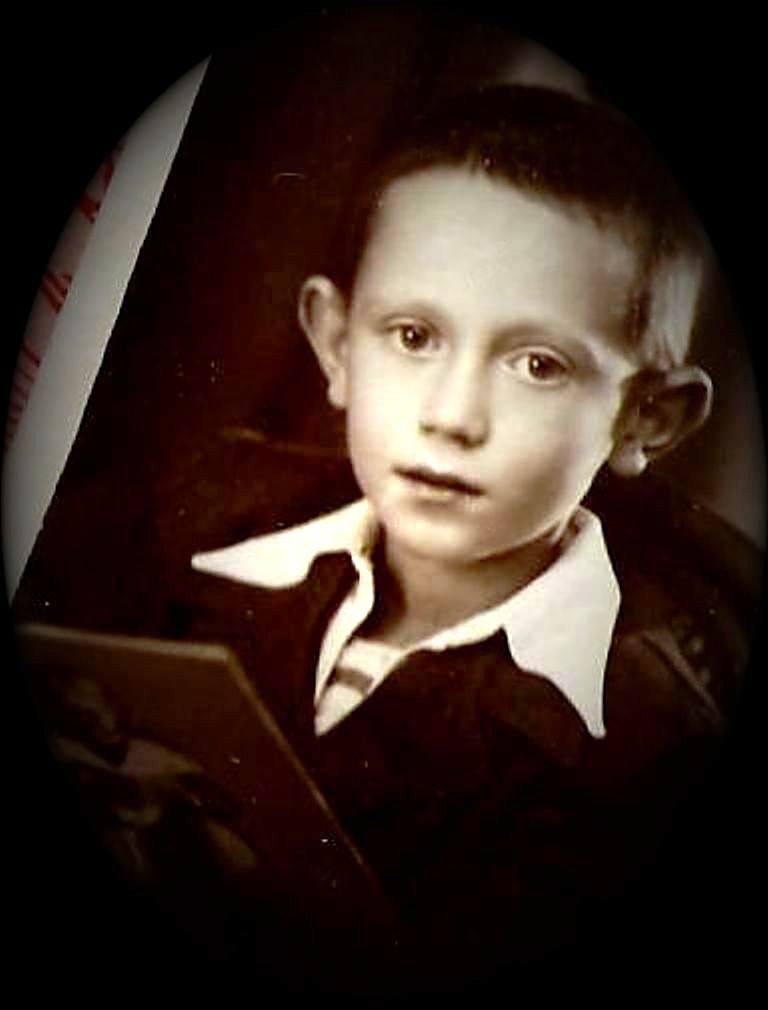

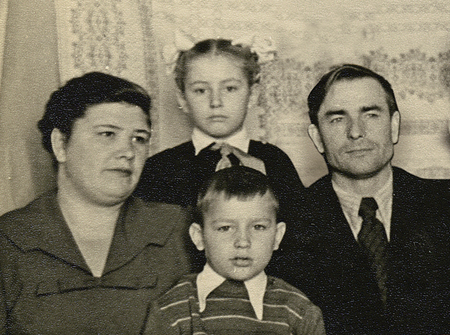

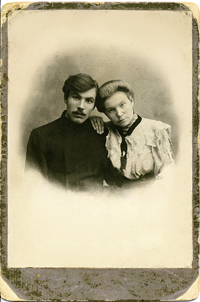

Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей… Летом 18-го

Уже состарившись, Екатерина Александровна рассказывала внучке Оле, как строился дом на улице Цюрупы. И утверждала, что дубовые брёвна для сруба Пётр Петрович привёз аж из Финляндии. В Европе же была куплена и голубая ель, которую граф посадил у своего дома.

Внучка Толстых Ольга Александровна показывает мне фотографии приезжавших в разные годы в Уфу артистов. На каждой – благодарность Екатерине Александровне, ведь «товарищ Толстая» частенько выступала в качестве аккомпаниатора. А вот и семейные снимки её деда и бабушки, ещё дореволюционные: красивые, уверенные в себе и в своём будущем люди, родители двух чудесных мальчишек. Старшего – Петра, мать называла Петей или Путей, а младшего – Александра, Шурашей…Интересно было всегда

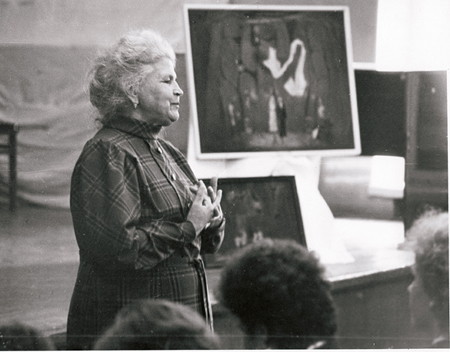

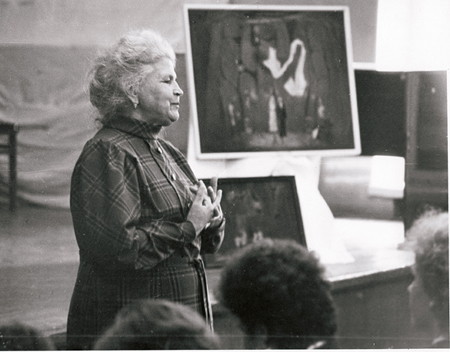

«Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.

Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.

Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она.

«Потрясающе, что люди с нуля начинали. Сложно нам сейчас это представить, когда есть и развитие, и учебники, и всё...» - рассказывала о первых российских историках-ученых Наталья Демидова, чьи труды потом вошли в учебники и позволили поднять на качественно новый уровень работу нескольких поколений последователей.

Ни одна из советских автономий тогда не получила столь обширного, подтвержденного документальными материалами исторического труда, когда в 1949 году вышла в свет ее книга «Материалы по истории Башкирской АССР», а в последующие годы еще пять томов. Особое значение историк придавала и изучению Уфы, внеся большой вклад в создание источниковой базы по истории основания города.

Пытливость ума и жажда знаний достались Наталье Федоровне от родителей, сельских учителей. Родилась она 27 октября 1920 года в Новом Поселке Орловской губернии. «У меня биография очень пестрая, потому что мы постоянно переезжали. В 1933 году приехали в Москву, жили за городом, потом по месту работы отца получили жилье в коммунальной квартире», - вспоминает она. Дегтяревы: корни и крона

У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.

В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу. У известного российского ученого, политика и общественного деятеля Александра Дегтярева в апреле юбилей. Мог ли паренек из башкирской глубинки представить, что его ждет такая насыщенная и яркая жизнь? Но предпосылки к этому были. Он вырос в учительской семье, где слова «честь», «правда», «ответственность» не были пустым звуком. Об этом говорит вся история рода Дегтяревых.

В Бирском районе, километрах в семидесяти от Уфы, на холмистой местности, покрытой перелесками, на правом берегу Белой раскинулось село Старо-Петрово. Из трех его улиц две протянулись с востока на запад, а третья - вдоль гужевого зимнего пути из Янаула в Уфу.Последняя охота

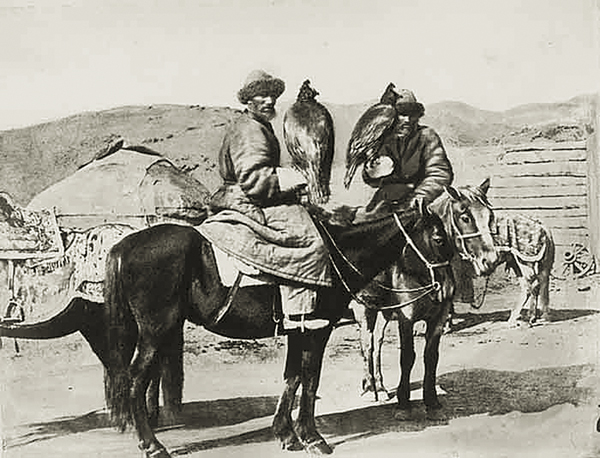

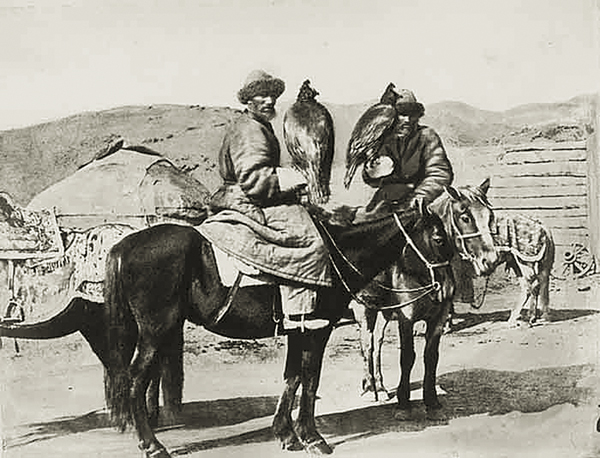

На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба. На Руси охота с ловчими птицами упоминается еще в былинах. Во всяком случае, к XIV веку относится учреждение специальных слуг при великокняжеском дворе - сокольников, промышлявших ловчих птиц по разным уездам. Позднее к ХVI в придворных званиях царского двора появился чин сокольничего, что давало ему возможность претендовать на должность городового воеводы. Расцвет соколиной охоты пришелся на правление Алексея Михайловича (1629-1676), который собственноручно написал наставление но такой охоте. Судя по этому труду, все лица, имевшие отношение к ней, приравнивались к московскому дворянству. Сокольники владели поместьями, вотчинами, крепостными. Помытчики, ответственные за ловлю и воспитание птиц, освобождались от большинства денежных и натуральных повинностей. Это была привилегированная царская служба.Досоветская прогулка по улице Советской

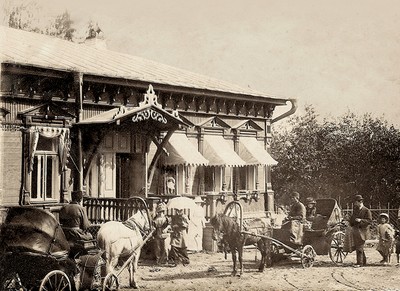

Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.

Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина». Когда-то эта, в общем-то, небольшая улица имела едва ли не высший статус, ведь на ней располагалась резиденция начальника всего края – уфимского губернатора. Вот и название своё она получила именно потому, что на ней стоял дом губернатора. Удивительно то, что и при советской власти она продолжала выполнять функции, связанные с «высшим руководством», – здесь находились органы законодательной и исполнительной власти, а также областной комитет КПСС.

Впрочем, «важное» название улицы нисколько не мешало ей долгие годы оставаться в последних рядах по благоустройству. Писатель и библиограф Сергей Рудольфович Минцлов, некоторое время живший в Уфе, вспоминал о проведённых в нашем городе апрельских днях 1910 года: «Бродил по Уфе; осматривать в ней, собственно говоря, нечего: дома в большинстве, т.е. вернее – за редкими исключениями, сплошь деревянные. Зелени в городе мало, но есть парк; грязь в изобилии, снег с улиц, конечно, не счищают... Особенно изумительно грязна Губернаторская улица – она залита жидкою грязью и перейти через неё нечего и думать. Дважды был вынужден проехать по ней, и пролётка вязла более чем на четверть аршина». От царства к империи: башкирский фактор

Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с». Отметив в начале ноября 2021 года трехсотлетие Российской империи, мало кто задумался над тем, что титул императора, принятый Петром I, не привнес ничего нового в статус российского государства. До 1721 года краткий официальный титул российского монарха, используемый в делопроизводстве, формулировался так: «Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец». Безусловно, ключевым словом в кратком титуле было слово «царь», потому и страна называлась Российским царством. Кстати, слово «Россия» не является самоназванием. В отличие от понятия «Русь», оно пришло к нам из Византийской империи. При Иване Грозном слово «Россия» вошло в обиход, но только при Петре I его стали писать с двумя буквами «с».Человек, который построил Уфу

Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории. Уфа и уфимцы. Кто они? С особой гордостью и уверенностью рассуждают о родном городе коренные уфимцы, полагая, что имеют на это особое право - по одному факту рождения в этом некогда малоизвестном на просторах Российской империи, а потом и СССР городе. Даже будучи столицей БАССР, Уфа долгие годы оставалась глубокой провинцией: в грандиозных планах советской страны ей отводилась весьма скромная роль по сравнению с другими поволжскими, уральскими, сибирскими городами. На картах СССР есть Казань, Куйбышев, Свердловск, а Уфы нет. Так уж сложилось в новейшей истории.Осень патриарха

Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля… Вернувшись из Кляшево - родного села Мустая Карима (куда отправилась за мустаевским духом, атмосферой и характерами его аульчан) - взялась писать. «Осень патриарха» - выдало заголовок подсознание, хотя никаких сравнений с известным произведением Габриаэля Гарсиа Маркеса я проводить и не собиралась. Нобелевский лауреат, как известно, поведал миру о страшном тиране, олицетворяющем абсолютную власть. А я в преддверии столетнего юбилея нашего литературного патриарха - народного поэта Башкортостана Мустая Карима, прожившего исключительно на светлой стороне земли, захотела заглянуть в его творчество через вековые обычаи и традиции односельчан, через демские просторы, вдохновлявшие поэта до последних дней. «Наш» патриарх - в первозданном греческом смысле слова по праву стал в современной России отцом башкирской литературы, отражением национальной культуры, талантов самородков, какими богата наша земля…Жизнь на солнечной стороне

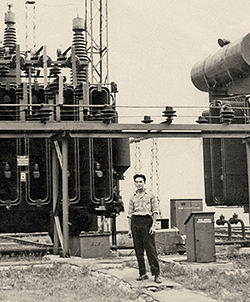

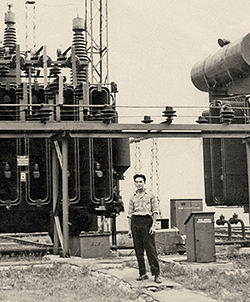

В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой. В Год семьи тема крепких супружеских союзов звучит с особой актуальностью. Социологи, психологи, генетики, педагоги и еще сотни специалистов в самых разных областях наук давно пытаются найти эффективный алгоритм, рецепт к созданию счастливых семей, где воспитывались бы здоровые, успешные и помнящие свои родовые корни дети. Но пока секрет или, как теперь говорят, квест не пройден, не разгадан. Зато традиция рассказывать о таких незаурядных уфимцах вполне себя оправдывает. И встреча с четой Клоповых, отметивших 55-летие своего счастливого союза, а теперь еще и подошедших к 80-летию главы семейства, - одна из страниц в летописи Уфы. Сам же юбиляр - известная личность в спортивном сообществе Башкортостана и ее столицы. Знакомясь с его родословной, понимаешь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает, настоящий мужской характер формирует прежде всего семья, а спорт лишь помогает человеку найти свою верную дорогу, предначертанную судьбой.Скальпель, удочка, палатка(Комментариев: 1)

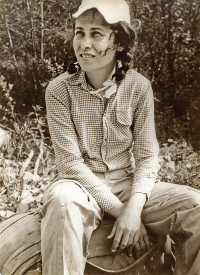

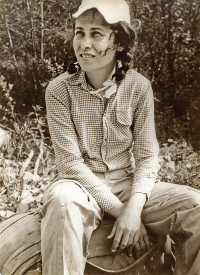

…Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики… …Мужу отпуск тогда не дали, но Наталья не захотела менять планы и со свойственной ей решительностью отправилась на сплав по Зилиму с дочками – 11-летней Настей и четырехлетней Катей – в компании таких же заядлых сплавщиков-мужчин и их малолетних детишек. Река с первых же минут показала свой нрав: их резиновую лодку затащило под развесистое дерево. «Ложись на дно!» - приказала девчонкам, а уже через полчаса они наперегонки вычерпывали воду из лодки из-за некстати хлынувшего ливня. С трехлетнего возраста Наталья с мужем Михаилом таскали детей по походам и сплавам: объездили всю Башкирию, Алтай, Саяны, Карелию, Соловки. Теперь 35-летняя Анастасия с тем же упорством приучает свою дочь к общению с природой, а вот Катя предпочитает «цивилизованный» отдых у теплого моря, ей хватило родительской романтики…

Факел памяти

Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему

не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал

на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом. Морозным днем 20 декабря 2013 года в конце улицы Степана Кувыкина в Уфе в направлении Менделеева бежал очередной олимпийский факелоносец, мужчина средних лет. Он бежал, и ему

не верилось в реальность - ведь все это в городе, где жили его предки, где родились его несчастный дед, братья и сестры деда, где ровно сто лет назад умерла прабабушка Тамара, красивая женщина 38 лет, мать пятерых детей. Ее фотографии хранятся в семейном альбоме. Накануне вместе с краеведом Анатолием Чечухой он побывал

на Сергиевском кладбище, где увидел красивое, черного мрамора старинное надгробие, установленное прадедом.

Поэзия кисти Александра Бурзянцева

Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно… Когда-то каждый уфимец знал, где находится Золотухинская слобода. Не было горожанина, который бы не нашел Усольскую гору. Дома здесь стояли довольно хаотично, заборы тянулись, образуя настоящие лабиринты. Еще жив топоним «Старая Уфа», но теперь все чаще пишется микрорайоны «Южный», «Зеленая роща», «Колгуевский». Медленно, но верно на частные домики наступают многоэтажки с домофонами, огороженными дворами и соседями, которые не знают друг друга. Урбанизация-цивилизация. Мы еще не начали тосковать по снесенному частному сектору, пока в тренде - коммунальные удобства и расширение улиц. Но уже сейчас, когда видишь на полотнах Александра Бурзянцева старую, патриархальную Уфу, сердце невольно сжимается. Кажется, что-то важное все-таки потеряно…Жизнь под напряжением

Шахматная партия

Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку. Шахматная партия

Дед Юсуп, заменивший Рафаэлю отца, был легендарной личностью, известной на всю округу. Один из немногих он воевал на Русско-японской войне, вернулся с наградами. Таким бесстрашным, бескомпромиссным оставался Юсуп-атай всю свою долгую жизнь, а прожил он 92 года! Всем девятерым детям постарался дать высшее образование - они стали учителями, медиками, инженерами. И только Хатифа из-за войны после семилетки не смогла учиться дальше. Но ее природный ум брал свое: она бегло читала по-арабски, знала Коран. Война сделала её вдовой в 17 лет. Разведчик Ибрагим Байдавлетов с последнего своего задания вернулся еле живым, но очередного «языка» притащил. Наградой ему за это стала весточка о рождении сына Рафаэля. Но через месяц он умер от ран в госпитале в Баку.Потомственный дворянин(Комментариев: 20)

Окончание. Начало в № 1.

Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье.

Окончание. Начало в № 1.

Природа щедро одарила Алексея. Вместе с сестренкой Ольгой, певшей в церковном хоре в Сергиевском храме, он часами мог слушать купленный отцом патефон с комплектом пластинок. Любой инструмент, к которому прикасались его изящные руки, с ходу выдавал слаженную мелодию, словно юноша уже давно тренировал эти клавиши, а не дотрагивался до них впервые. Любое дело, за которое он с легкостью брался, выходило ладно. Сызмальства крутясь возле стряпухи, выпрашивал кусочки теста для своих смешных изваяний, напоминающих то соседских девчонок, то бабок на завалинке. Был у отца купец-приятель, державший мастерскую, где строгали не только лавки, столы, шкафы, но и гробы. Поначалу Алеша обходил стороной гробовщиков, как он про себя окрестил мастеров столярки, но как-то, выполняя поручение отца, задержался возле краснодеревщика, мастерившего буфет с причудливыми завитушками. Попробовал сам податливое дерево - вышли веселые симпатичные фигурки, отдалённо напоминающие кузнецовские фарфоровые статуэтки, коллекцию которых собирали в семье. Потомственный дворянин(Комментариев: 6)

Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.

Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»… Иногда меня оставляли у дяди Леши - художника. Он прихрамывал после военного ранения, поэтому прогуливались мы с ним не спеша. Еще у него было больное сердце - обширный инфаркт, в квартире пахло лекарствами, а любимец семейства - вальяжный серый кот обожал валерьянку. У их дома частенько стояла «скорая» и тогда меня не водили к Вавиловым. Но через какое-то время дядя Леша появлялся на улице, и я не упускала случая поболтать с другом. Летом он сидел в своем зеленом дворике за мольбертом, а я крутилась рядом и помалкивала ровно столько, на сколько у меня хватало терпения. Особенно мне нравилось гулять с дядей Лешей зимой: он рисовал на сугробах своей кожаной перчаткой забавных зверюшек. Я приставала со всякими глупостями, а он отвечал мне, как взрослой.

Я подросла и пошла в школу, у соседей меня оставляли все реже, и беседы с Алексеем Николаевичем сошли на нет. Но однажды в зимние каникулы с подружкой Аллой мы решили прыгать в сугроб с крыш. Испробовали сарай - понравилось, азарт разгорелся, и мы решили переметнуться на высоченную крышу дома, под которой и сугроба-то не было. Но тут нас застукал насмерть перепугавшийся дядя Леша. На тот момент храбрость покинула и нас. Мы сидели на сверкающей в лучах январского солнца крыше, а весь мягкий пушистый снег давно съехал без нас, и траектория предполагаемого пилотажа не предвещала ничего веселого. «Сидите, не двигайтесь!», - приказал нам сосед. И, вернувшись с длинным шестом, страховал наше возвращение к лестнице. А вечером дяде Леше опять вызывали «скорую»…Салиса – сестра Мустая(Комментариев: 1)

…Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета… …Услышав от соседских мальчишек о начале приема в школу, я отправилась туда самостоятельно. В кабинете директора собрались. Дошла моя очередь. Меня сразу узнали - Сафа кызы пришла. А сколько же тебе лет, спрашивают. Мне было всего 6. Но я не растерялась и сказала, что очень хочу учиться и от других не отстану. Беседа продолжилась. Говорили, естественно, на родном языке. Атан-инэн тигезмэ? - спрашивают. Я поняла эту фразу буквально: мол, одного ли роста твои мама и папа. Мне тогда было невдомек, что спрашивают, полная ли ваша семья. Но я абсолютно уверенно заявила: нет, дескать, родители не равны, папа значительно выше мамы. Учителя искренне расхохотались, а я расплакалась и выбежала из кабинета…Непобедимый

Яшка с Уральской

Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ. Яшка с Уральской

Всю жизнь, куда бы ни приезжал - по собкоровским делам, по редакторским, в отпуск или просто так, - он действует по одной и той же схеме. Первым делом отправляется в местный музей (надо же иметь представление об истории населенного пункта), затем идет на базар (цены, уровень жизни, человеческие характеры), а потом на кладбище, где достаточно взглянуть на могилы, в каком они пребывают состоянии, и понять, насколько культурен здешний народ.

Помни имя своё...(Комментариев: 4)

«Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер

23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…

Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди… «Здравствуйте, вас приветствует динозавр! Все ли в порядке, как настроение?», - окуная стоящих в приемной посетителей в море своего обаяния и заполняя пространство какой-то магической силой, явилась предо мной эта решительная, красивая дама. «Кто это?», - шёпотом спросила я. «Вы что, не знаете?! Это же Нинель Даутовна Юлтыева», - привели меня в чувство девочки-хозяйки приемной министра культуры Татарстана. И я тут вспомнила, как час назад сама министр сообщила мне: «Скоро сюда подъедет женщина, которая с возрастом становится все более женственной и очаровательной и на которую так хочется походить. Мы готовимся провести ее юбилейный вечер

23 марта, и необходимо обсудить кой-какие моменты»…

Так состоялось мое, увы, мимолетное знакомство с этой женщиной-легендой. Мы проговорили всего лишь час (я спешила в Уфу), но расстались как родные. И вот опять у меня цейтнот, пишу впопыхах, чтобы успеть в мартовский номер журнала - к ее дате. Звоню юбилярше на домашний телефон в Казани уточнить некоторые детали. Слышу тот же молодой и бодрый голос человека, который даже в своем взрослом возрасте готов встрепенуться и откликнуться в любую минуту. Что значит врожденная интеллигентность - улыбаюсь про себя, памятуя, как перед этим тщетно пыталась дозвониться до одного чиновника. Какие все-таки разные живут на свете люди…

Люди и фотографии(Комментариев: 5)

(Окончание)

Чужие среди своих

Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля. (Окончание)

Чужие среди своих

Когда в нашей стране запрещали праздновать ёлку? Многие уверенно скажут, что в 1920 - 1930-е годы, и что праздника детей лишали большевики. Да, это так, но был ещё и 1914-й, когда на волне антигерманских настроений в связи с начавшейся войной Святейший Синод запретил ставить рождественские ёлки. Несмотря на широкое распространение по России, ёлка всё ещё считалась немецкой традицией, не было забыто и выражение «идти под ёлку», связанное с праздником разве что для выпивох: долгие годы ёлки устанавливались над входом в кабаки. Весной 1915 года Николай II создал особый комитет «по борьбе с германским засильем», тогда же началась ликвидация немецких колоний в Поволжье и на Украине. Парадоксальность ситуации была в том, что в российской армии очень многие офицеры носили немецкие фамилии, среди дворян и чиновников таковых было также немало, сама императрица была немкой. А в семье Вайднер ёлку и без этого не наряжали уже пять лет, 25 декабря для неё было днём траура: в Рождество 1909-го умерла двухлетняя Юля.Дорогая моя Шушана(Комментариев: 9)

Урмия потерянная, Урмия обретенная

В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ». Урмия потерянная, Урмия обретенная

В середине 70-х в СССР в моду вошли высокие женские сапоги на «платформе». Несмотря на внешнюю тяжеловатость, это была необыкновенно удобная, выражаясь по-современному, антистрессовая обувь. Вот и я стала однажды обладательницей чудесных сапожек югославского производства: будучи в Москве, муж выстоял огромную очередь в ГУМе. Прошло какое-то время, и новым сапогам понадобилась чистка. Они были темно-вишневые, и в поисках крема нужного цвета я обошла все уфимские магазины, но тщетно - даже бесцветной ваксы не нашлось. Кто-то посоветовал намазать детским кремом, но блеска на обуви так и не появилось. Тут уж я решила воспользоваться услугами профессионального чистильщика и вспомнила о будочке у гостиницы «Башкирия». Там много лет сидела женщина, которую я с детских лет привыкла видеть на одном и том же месте. Одни называли ее тетей Шурой, другие - Александрой Степановной. Небольшого роста, полноватая, летом под цветастым платком, завязанным по-татарски концами наверх, виднелись аккуратно уложенные короной тугие черные косы, на висках и затылке выбивались симпатичные колечки волос, прямо как у Анны Карениной. В облике было что-то кавказское, легкий акцент выдавал уроженку южных областей. Поражали глаза: блестящие, ярко-зеленые с голубизной. Но самое главное - их внимательный, пытливый взгляд проникал в самое сердце. «Чем это ты их мазала, а? С ума сошла! Не надо слушать дураков. Ты их чуть не испортила!» - возмущалась тетя Шура, надраивая поверхность злосчастных «платформ».Человек из Восточной слободы

Дядя Коля

И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса. Дядя Коля

И снова мир детства в тихом дворике на углу Кирова и Худайбердина, ласковое летнее утро, розовые мальвы вдоль дорожки к калитке по одной стороне, по другой - взбирающиеся по серой бревенчатой стене дома пурпурные «граммофончики» ипомеи, цикорий, нежно голубеющий по склонам оврагов, дурманящий запах репейника. Мы с бабушкой провожаем деда на работу. Он не ахти какой крупный начальник - управляющий трестом «Зеленстрой». За ним приезжает конюх на резвой лошадке, запряженной в черную лакированную коляску. Зимой коня впрягают в сани. Однажды Картатай повез меня на новогодний утренник. Где-то на Кустарной наша повозка опрокинулась в сугроб, конь-огонь, выскочив из упряжи, помчался в сторону Революционной, кучер за ним, а нам пришлось возвращаться домой. Но выпадали на мою долю счастливые дни, когда Картатай брал меня на свою работу. Обедали мы в аэродромовской столовой в «Петушке», бывшем загородном доме купца Костерина. Подавали обычно глазунью в маленькой порционной сковородке, которую ставили на плоскую тарелку. Район сегодняшнего Южного автовокзала тогда еще считался окраиной. По старинке его продолжали называть Восточной слободой. Там и находился «Зеленстрой» («Зеленхоз»), до сих пор не сменивший адреса.Победители

Дом под старыми тополями

Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства». Дом под старыми тополями

Наше знакомство с Павлом Петровичем Мерзляковым состоялось в прошлом году. Он прочитал на сайте нашего журнала мой очерк «Лелька, или Подлинная история Каролины Ковальской», где было написано о шанхайских музыкантах-репатриантах, попавших в Уфу в конце 1940-х. Бывший уфимец и давно уже москвич, полковник внутренней службы, до выхода на пенсию работавший замначальника отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР, прислал отклик. Оказалось, с именем музыканта Петра Зелинского были связаны его юношеские годы. «Это был высокий, красивый человек, всегда элегантно одетый, - писал Павел Петрович. - Он прекрасно играл на гавайской гитаре, хорошо владел и другими инструментами. Много ездил по свету. Кажется, был дружен с Александром Вертинским. Ему приписывают авторство песни «Ах, шарабан мой, американка…». И вот занесло его в Уфу. Чаще всего Зелинский играл в ресторане «Башкирия». Приходил к нашим соседям Байшевым слушать зарубежную музыку. Глава семьи Каусар Шакирович, или дядя Костя, был радиоспециалистом высокого класса, и ему ничего не стоило поймать на своем коротковолновике любую радиостанцию. Пожалуй, это было единственное место в городе, где Зелинский отдыхал всей душой. С сыном дяди Кости, Рустамом, я дружил с детства».Поток времён не смоет берега(Комментариев: 2)

Сдержанность хорошего воспитания

В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом. Сдержанность хорошего воспитания

В этом месте, на углу Кирова и Худайбердина, вдоль забора Витаминки, шел великолепный длинный, пологий спуск, прокатиться по которому на санках было одно удовольствие. В начальных классах я жила тут рядом, у дедушки с бабушкой, и чувствовала себя полновластной хозяйкой этой горы. Во всяком случае, наша дворняга Тарзан нисколько в этом не сомневался. По утрам он провожал меня до школы, а после обеда с пронзительным лаем бегал или возле лыжни, проложенной до Пархоменко, или вдогонку за санками. Так он разделял мою страсть к зимним забавам. Сюда приходили, волоча за собой санки, дети с соседних улиц, и я великодушно разрешала им пользоваться данной территорией. Были среди них две девочки - Оля и Наташа, с ними я каталась до задубения шаровар с начесом.Рябиновые бусы(Комментариев: 1)

Дитя удачи

В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени. Дитя удачи

В начале 1970-х я работала в комсомольской газете «Ленинец». Редакция находилась в тогдашнем Доме печати на Пушкина, 63. А вот «Вечерка», начавшая выходить в 69-м и забравшая себе весь цвет молодежки, занимала целый этаж в гостинице «Уфа» на Карла Маркса, рядом со старым универмагом. Там внизу была замечательная кондитерская с кафетерием, где мы, молодые сотрудницы «Ленинца», частенько лакомились превосходными корзиночками и эклерами, запивая их на удивление вкусным кофе. После этого я обычно поднималась в «Вечерку», чтобы встретиться со «своими». В одно из таких посещений увидела новенькую - красивую сероглазую девочку в большом модном берете, из-под которого торчали забавные хвостики. Нас познакомил, кажется, Саня Касымов. Когда она назвала свое имя: «Тамара Рыбченко», - я вспомнила, что уже слышала о ней. Кто-то с восхищением рассказывал о девушке, окончившей филфак БГУ, больше года добросовестно проработавшей учительницей в дальней татарской деревне и теперь вот принятой в успевшую стать популярной газету. Говорили, что жутко талантливая - и пишет хорошо, и рисует. А «Вечерке» в тот момент понадобился художник со свежими взглядами на городскую жизнь. Что-то зацепило в Тамариных набросках с натуры главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова, а освоение ею газетной графики, считал он, дело времени.Эхо давних дней

(Окончание)

Маша

Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной. (Окончание)

Маша

Поезд шёл на целину. Уставшие от песен и дневной беготни молодые люди спали. Лишь одна молоденькая девушка - совсем ещё школьница, напряжённо всматриваясь в ночную темень, с замиранием сердца ждала станции. Ещё утром она была беззаботна и весела - до тех самых пор, пока проводница не обронила случайно, что ночью поезд останавливается лишь в Уфе. «Уфа» - это короткое слово она с раннего детства часто слышала дома, в Москве. В Уфе родился её дедушка. Она вспомнила, как пятилетней малышкой последний раз была у него на Сивцевом Вражке. Тогда он что-то рисовал акварелью. Ещё она вспомнила, что, по словам матери, именно дед попросил дать ей имя Маша: это сочетание - Мария Ивановна - ласкало ему слух, будило воспоминания о прекраснейших годах жизни, о первой его любви. Любви счастливой и трагичной.Настоящее рождается из прошлого

Окончание. Начало в №6.

«Боль и гордость моя…»

Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?

Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова. Окончание. Начало в №6.

«Боль и гордость моя…»

Барый Калимуллин открыл для себя Уфу в мае 1927-го. Не приехал, не пришел, а приплыл. Как Колумб в Америку. Вместе с Семеном Турышевым и Исхаком Фазыловым, тоже инструкторами канткома ВЛКСМ, проплыл на лодке тысячу верст по Аю и Караидели. На восьмые сутки причалили к высокому уфимскому берегу. Газеты писали, что комсомольские вожаки стали пионерами водного туризма в Башкирии. Тогда ему было двадцать, и, конечно, город его пленил. Каким он его увидел?

Одноэтажным, деревянным. Только в центре встречались двух- и трехэтажные каменные здания. Прямоугольные кварталы, аккуратно нарезанные губернскими землемерами по образцу старых, самых первых, появившихся согласно генплану 1819 года (о нем Барый еще ничего не мог знать). Ровные, длиннющие улицы тянулись со всех сторон, но все непременно выходили к красавице Агидели, к заречным далям. Церкви и мечети не были порушены, каждый храм стоял на возвышенности, и городской ландшафт выглядел ладным и гармоничным. Ничто не мешало любоваться чудными пейзажами окрест Уфимского полуострова.Настоящее рождается из прошлого(Комментариев: 3)

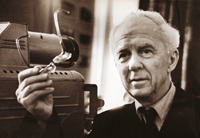

Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.

В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом. Архитектор Барый Калимуллин жил в невероятно сложное время. С одной стороны, на месте деревень и рабочих поселков росли новые города, а с другой - разрушались храмы, и за одно только использование восточного узора в убранстве здания могли обвинить в национализме, причислить к «буржуазным националистам» и даже расстрелять.

В 1930-х годах в архитектуре Башкортостана нарабатывался целый культурный пласт, происходил переход от конструктивизма к неоклассике. Этот период назвали постконструктивизмом. В нашем городе есть дома, построенные в стиле тех лет. Среди них и такие, что были сооружены по проектам Калимуллина. Раньше, на фоне типовых пятиэтажек, расплодившихся после принятия в 1957 году постановления Совмина «О развитии жилищного строительства в СССР», они сохраняли свою индивидуальность. Да и сегодня, в окружении элитных домов, еще держат форму, как бодрые старички, которых природа одарила высоким иммунитетом.Уфимская сирень Михаила Осоргина

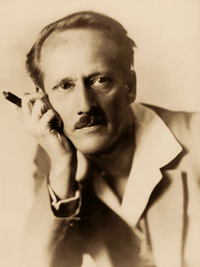

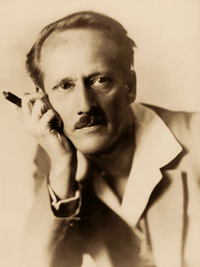

Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны. Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.Уфимская сирень Михаила Осоргина(Комментариев: 1)

Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны. Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878-1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в ХХ веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем, в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках, и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и с большим знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.Жизнь в прямом эфире

Зеленая лампа

«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.

Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.

В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны». Зеленая лампа

«Ты не можешь этого помнить, - в один голос твердили мать с отцом, - тебе было всего полтора года». И все-таки ее младенческая память запечатлела картину прощания: папа стоит у комода, и слеза катится по его щеке. Молодой писатель и поэт Акрам Вали уходил на фронт.

Спустя три года однажды ночью мама разбудила ее и, прижав к себе, сказала: «Доченька, война кончилась! Скоро папа вернется!» Домой Акрам Вали приехал лишь осенью 45-го: в боях за Кенигсберг был тяжело ранен и попал в госпиталь. Командовал штурмовым батальоном, был награжден орденом Красного Знамени и боевыми медалями. Много лет его дочь бережно хранила уникальный документ - отцовский дневник военных лет, маленькую книжечку с обложкой строевого устава пехоты РККА. Акрам Вали начал его в августе 1943-го, будучи старшим лейтенантом Оренбургской войсковой части, и вел до штурма Кенигсберга. В 2002-м Альда Акрамовна опубликовала его в одном из толстых журналов.

В военных записях писателя немало слов, обращенных к дочери. Ее он называет то «весенней птицей», то «веселой моей звездочкой», то «самой дорогой из всех любимых песен». «Тебя одну слушал бы я не уставая. / И для того, чтобы увидеть тебя, / Готов пройти я сквозь / Все огненные версты войны».Минувшее проходит предо мною…

В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу. В Уфе я никогда не был, но слово это знакомо, сколько помню себя. Во время войны мама где-то раздобыла большой лист бумаги, и мы, сидя на полу, с помощью самодельного циркуля начертили два полушария, а контуры материков, государственные границы и города перерисовали из атласа. На этой самодельной карте кроме Москвы, Владивостока, Намангана, Читы и нашего Балашова мама обозначила и свою родину - Уфу.Царственный Арслан(Комментариев: 1)

Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков. Много лет я жил по соседству с народным артистом Советского Союза. Жил, но не имел об этом ни малейшего понятия. Да и чем меня, тогдашнего мальчишку, мог заинтересовать сурового вида грузный человек в очках и неизменных плаще и шляпе? Но как-то забежали мы после школы к жившему неподалеку однокласснику. А там, у дяди Тагира - гость. Увидев нас, мужчина как-то очень тепло, как мне показалось, даже обрадованно, воскликнул: «О, ребята! Заходите, вы нам не помешаете». Позже я встречал его там ещё не раз. Это и был мой суровый на вид сосед - народный артист СССР Арслан Котлоахметович Мубаряков.Открытый лист

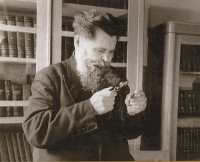

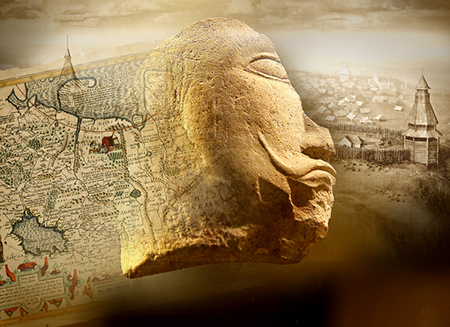

В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН. В 1995-м Мажитов вел раскопки в Хайбуллинском районе. Вначале поехал туда по собственной инициативе. Торопился, поскольку газеты писали, что вот-вот начнется строительство Таналыкского водохранилища. По закону все историко-археологические памятники, находящиеся в зоне строительных работ, должны быть предварительно изучены тщательным образом. А проектная документация не была завизирована Министерством культуры. Времени в обрез. К неудовольствию археологов, потребовалась еще одна экспертиза, хотя доподлинно было известно об остатках пяти поселений XV-XIX веков. Но недовольство затем сменилось радостью: в результате дополнительных исследований был обнаружен объект эпохи бронзы, оказавшийся уникальным памятником Аркаимского круга. Усилиями Мажитова, обратившегося в Кабинет Министров, была организована комплексная экспедиция Башгосуниверситета, Пединститута, Института истории, языка и литературы и Отдела народов Урала Уфимского научного центра РАН.Культурный слой

(Окончание, начало в №7)

Пан директор

Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.

До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома. (Окончание, начало в №7)

Пан директор

Когда-то род Избицких принадлежал к дворянскому сословию: в семье хранится документ, подтверждающий сей исторический факт. Были у Избицких земли в Белоруссии, леса, пять деревень - словом, денег хватало на очень даже безбедную жизнь. Но вольная польская кровь оказалась сильнее тяги к благополучию: в 1832 году за участие в польском восстании дед Иосифа Антоновича был переведён в крестьянское сословие. И хотя никто из помещичьего дома его и не думал выгонять, он демонстративно поселился в крестьянской хате - халупе и надел кожух (овчинный тулуп), который уж не снимал до самой смерти.

До внуков от дедовского наследия кроме той самой халупы ничего не дошло. Как вспоминал Иосиф Антонович, в их семье имелась лишь пара сапог - для отца и двух братьев, и пара чёботов - на четырёх сестёр. Хотя дворянство Избицким и вернули в 1861-м, но богатств это не прибавило: из-за бедности Антон Избицкий стремился вывести в люди, дать образование хотя бы старшему Иосифу. После приходской (начальной) школы тот поступил в учительскую семинарию города Гродно. Но проучился чуть больше года: расходы оказались непосильными для отца. Позже Иосиф всё же сдал все экзамены экстерном и десять лет преподавал в школе. Попутно окончил агрономические курсы и вполне заслуженно прослыл большим знатоком сельского хозяйства. Словом, стал очень уважаемым человеком. Потому, когда его арестовали за откровенные призывы к свободе Польши (за политическую неблагонадёжность его даже называли «красным»), белорусские крестьяне вступились за своего учителя и агронома.Способен и достоин

Продолжение. Начало в №№ 6, 7.

Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.

Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна? Продолжение. Начало в №№ 6, 7.

Просидеть за решеткой ей пришлось до тех пор, пока чекистам не удалось установить связь с Петроградом и разыскать наркома продовольствия. Цюрупа, в свое время обласканный семьей "колонизатора", заявил примерно следующее: "Заварицкие много полезного сделали для России!". После таких слов семью оставили в покое. Ирину Ильиничну отпустили. Правда, с условием, что она сдаст Советской власти все ценности. На следующий день та принесла в ЧК свои драгоценности, не испытывая при этом никаких сожалений, - она всю жизнь была равнодушна к украшениям, если не считать пары милых сердцу сережек или нитки жемчуга, подаренных Николаем Александровичем. Крест, врученный настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Иларионом, разумеется, и не думала отдавать. Более того, перепрятала в надежное место.

Загадочное письмо, так напугавшее чекистов, сыграло решающую роль в освобождении Заварицких. Так что же это было за послание, и какое отношение имела к нему Ольга Николаевна?Способен и достоин

Продолжение. Начало в №6

Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина. Продолжение. Начало в №6

Жену с новорожденным сыном Николай Александрович повез в Казань, только не к родным, а в больницу - во избежание всяких осложнений. Крестили Санечку 4 марта тут же - в храме Во Имя Богородицы Неопалимой Купины при Казанской земской больнице. Судя по записи в церковной книге, родственников Заварицких среди восприемников, то есть крестных, не было. Выходит, не признали. Ирину Ильиничну мать и братья не приняли, сын считался незаконнорожденным. Так и уехали обратно в Уфу несолоно хлебавши. "Будем считать, что мы никуда не ездили, а Саня родился в Уфе", - сказала, как отрезала, молодая женщина.Человек, построивший школу

Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы. Стоит в Старой Уфе на улице Менделеева большое здание. Недавно его капитально отремонтировали, после повторного открытия появилась на нём и новая вывеска: "Центр образования №19 им. Б.И. Северинова". Много "именных" школ было в истории нашего города - имени Кузнецова, имени Галановой, имени Байковой, имени Горького, "памяти Ленина", но как-то исподволь все эти некогда громкие имена подзабылись и перестали употребляться, иногда и не совсем оправданно. И вдруг школе, которой от роду уж лет семьдесят, присвоено новое имя. А ведь и вправду - не так давно 19-я школа и Северинов были абсолютно неразделимы.Золотой песок(Комментариев: 1)

Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…

И. Гете

Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.

Л. Гумилев

Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу. Гипотезы - это леса, которые возводят перед зданием и сносят, когда здание готово…

И. Гете

Разговоры о "дикости" тюркских кочевников и "отсталости" восточных славян - хитрая выдумка дипломатов эпохи крестовых походов, уцелевшая до ХХ века как обывательская клевета.

Л. Гумилев

Когда в 1952-м Яков Гельблу приехал в Уфу насовсем, у него не было ощущения, что он попал в совершенно незнакомый город. Лейтенант Гельблу был здесь осенью 1942-го, когда его из действующей армии послали в командировку в восточные районы, в том числе и в Уфу - всего на сутки. Сюда был эвакуирован дорогой ему человек. Он разыскал его в одном из двухэтажных старинных домов на Социалистической, проговорил с ним до рассвета, а серым утром отправился на вокзал. Гельблу слегка заплутал, так как был сильно взволнован этой встречей, бродил по безлюдным улицам, потом наконец вышел на Ленина в районе Дома пионеров и быстро зашагал вниз, к поезду. Человек, с которым он провел бессонную ночь на застекленной веранде, сидя на скрипучем венском стуле, выкуривая папиросу за папиросой, был его старым учителем. Академик Украинской Академии наук, один из крупнейших специалистов по иностранным языкам того времени Михаил Яковлевич Калинович в Уфе возглавлял секцию общественных наук, он сделал многое для того, чтобы в трудных условиях эвакуации, в самый разгар войны, заработали институты экономики, языка и литературы, истории и археологии, народного творчества и культуры. В 1930-х он преподавал общее языкознание в Украинском институте лингвистического образования (УИЛО) в Киеве. В 1932-м 21-летний Яша поступил туда на факультет немецкого языка. Его мечта сбылась. Языки давались ему легко. В селе Ладыжине Каменец-Подольской губернии, где он родился в 1911 году, еще в Российской империи, население состояло из украинцев, русских, поляков и евреев. Все одинаково хорошо говорили на всех четырех языках. Когда-то в Ладыжине была одна из ставок Золотой Орды, поэтому названия населенных пунктов в этой исторической местности сохранили тюркское окончание -ин - Гайсин, Тульчин (родовая вотчина Суворова) и так далее. В 1916-м отец, Иосиф Гельблу, вернулся с военной службы. В 1920-м жена его Рахиль родила Мирру, в 1923-м - Ефима. Позже семья перебралась в Винницу.Картинки из моей жизни

Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать

Оноре Бальзак

На старости я сызнова живу,

минувшее проходит предо мною.

Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".

"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён. Воспоминания - единственный рай, из которого нас никто не может выгнать

Оноре Бальзак

На старости я сызнова живу,

минувшее проходит предо мною.

Из драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов".

"Прямо поперёк улицы весной разливалось широкое озеро, затопляя и дорогу, и дворы", - строка из воспоминаний Искандара Гарифовича Нуреева - живого свидетеля истории нашего города всего советского периода - он родился в конце 1919 года. Нуреев не просто многое помнит - он записывает свои воспоминания, на сегодняшний день ими заполнены четыре толстенные тетради. Читать их - огромное удовольствие, ведь таких подробностей тогдашней жизни уже почти никто нам не расскажет. А ещё Нуреев - образец того, как надо вести домашний архив: все снимки в его фотоальбоме подписаны, и не надо гадать, кто на них изображён.

Немеркнущий свет

Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги. Тот осенний день я часто вспоминаю до сих пор, спустя сорок лет, хотя, на первый взгляд, ничего необычного тогда не произошло. Как сейчас вижу себя скользящим по только что замерзшим лужам, идущий позади отец несет мое новое приобретение - книгу. Меня распирал восторг. Нет, не впервые увиденные библиотечные полки - под потолок - удивили меня: я был поражен тем, с какой легкостью могу стать обладателем, хотя бы и на время, любой, даже самой инте-ресной книги.Наследницы(Комментариев: 4)

Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком... Как человек обстоятельный, в свои сорок с небольшим лет Павел Васильевич не мог позволить себе даже выглядеть суетливым, и потому, когда дежурный подал второй звонок, он, не прерывая разговора с компаньоном, стал неспешно расплачиваться с буфетчиком. Выходя на перрон, услышал третий звонок. Только тогда спохватился, что до вагона-то ещё надо дойти, и прибавил шагу. Поезд тронулся, кондуктор махал ему флажком...Выжженная земля(Комментариев: 1)